起床(2:30)~日の出(4:55前後)~お鉢巡り開始(6:30)~剣ヶ峰山頂(7:50)~下山開始(8:45)~本七合目(9:30)~七合目(10:10)~砂払い五合(11:10)~須走登山口(12:00)

1日目の続きを書きます。夫の方です。

辛い夜でした。19時に消灯ということで18時過ぎに布団に入ってすぐに寝落ちしましたが、19時前に目が覚める。

19時前にはほとんど静かだったのですが、隣のグループがいつまでもお喋りしていて目が覚めました。初めての山小屋泊でしたが、マナーは大事と学びました。

消灯時間を過ぎて小屋に到着する人達もいましたが、これはしょうがないですね。きっと想定していたペースで登れなかったか、アクシデントがあったのかもしれません。

そして自分の就寝スペースは肩幅のみ。幸いにも私の隣は嫁と友人だったので比較的寝やすかったのかと思います。

しかしそれからも全然寝付けず。寝袋の上に掛け布団という環境で暑さがキツく、周りの人たちも布団を剥いでいた為、私も布団を剥ぎました。それにも関わらず熟睡していた私の隣にいた友人Jがおもむろに起き上がり、布団をかけ直す。

友人Jの家には学生時代に何度も泊まりに行ってましたが、朝になると友人Jのお母さんが下の階からJの名前を大きな声で何度も叫ぶのです。(実際には3人兄弟なので3人分の名前を叫ぶ) Jが大きな声で返事をするとお母さんの声が止まる、これが友人J家の日常でした。

私が剥いだ布団をかけ直すJを見て、私の頭の中ではJのお母さんの声が何度もこだまして、なんとか22時半頃に眠りにつけました。

そんな夜でした。冒頭から無駄に長くなりましたが、3時にかけていた目覚ましが鳴る前に起床。時計を見て2:30だった時の喜びといったらありませんでした。やっと長い夜が終わったのだと。

外に出たのは3時過ぎ。この時間でも外は賑やかで小屋の前ではお土産などが売られてました。

とりあえずご来光を眺める場所を探し日の出を待つことに。

ですが、外は大分冷え込んでいたし待ち時間も長かったので、高山病で頭痛にやられていた友人Jと友人Eは小屋へ一時撤退。(その後も帰らぬ者となりました。)

待ち時間も長いので、無駄に担いできた三脚を立てて写真を撮る。横に伸びる光の線はヘッデンつけて登っている方々。前日頑張って山頂の小屋まで来ていたので優越感に浸りました。

次第に空も明るくなってきて周りに人も増えてくる。

ただただ寒さに耐えながら朝日を待つ友人S。

段々と空が赤くなってきてなんとな~く「あの辺から太陽が出てくるのかな」とか考えていました。

どんどん空が赤くなってきます。大分雲が出ちゃってたから太陽が姿を現すには少し時間がかかりそう。すごい寒いのに…。

人も更に増えて、いよいよその時を迎えます。ここでお布団に戻った友人Jと友人EにLINEを送りましたが返事がない。ただの屍のようでした。

日本の夜明けです。一同、「そこから出てくるのか!」とツッコミたくなりました。(ツッコミたくなったというか、その時そんな話をしていました。)

光の具合を変えてみると雲海も撮れました。さすが富士山、雲海がこんなに低く見えるのは初めて!

太陽全体が雲から出てくると歓声と拍手が沸きました。やっぱり朝日はいいもんですね。日の出と共に歓声が沸くっていうのも良いもんだなあと思いました。

日の出も終わったことだしそそくさと小屋に戻る。振り返るとすごいカラフルでした。私たちも彼らの一員だったんですね。

小屋に戻ると、朝ご飯を食べている人たちがたくさん。お布団組以外はここで朝ご飯を、私はラーメンを食べました。寒かったから熱々のスープが沁みました。

友人Jと友人Eを起こしてゆっくりと準備。小屋の前で一服タイムを挟み、お鉢巡りに出発です。お鉢巡りするかどうかは決めていなかったのですが、時間的にも余裕はあるし、折角山頂の小屋に泊まっているのでお鉢巡りもしておこうという話になりました。

お鉢巡りに出発して振り向きざまに一枚。前日は意識してませんでしたが、小屋が密集している場所だったんですね~。

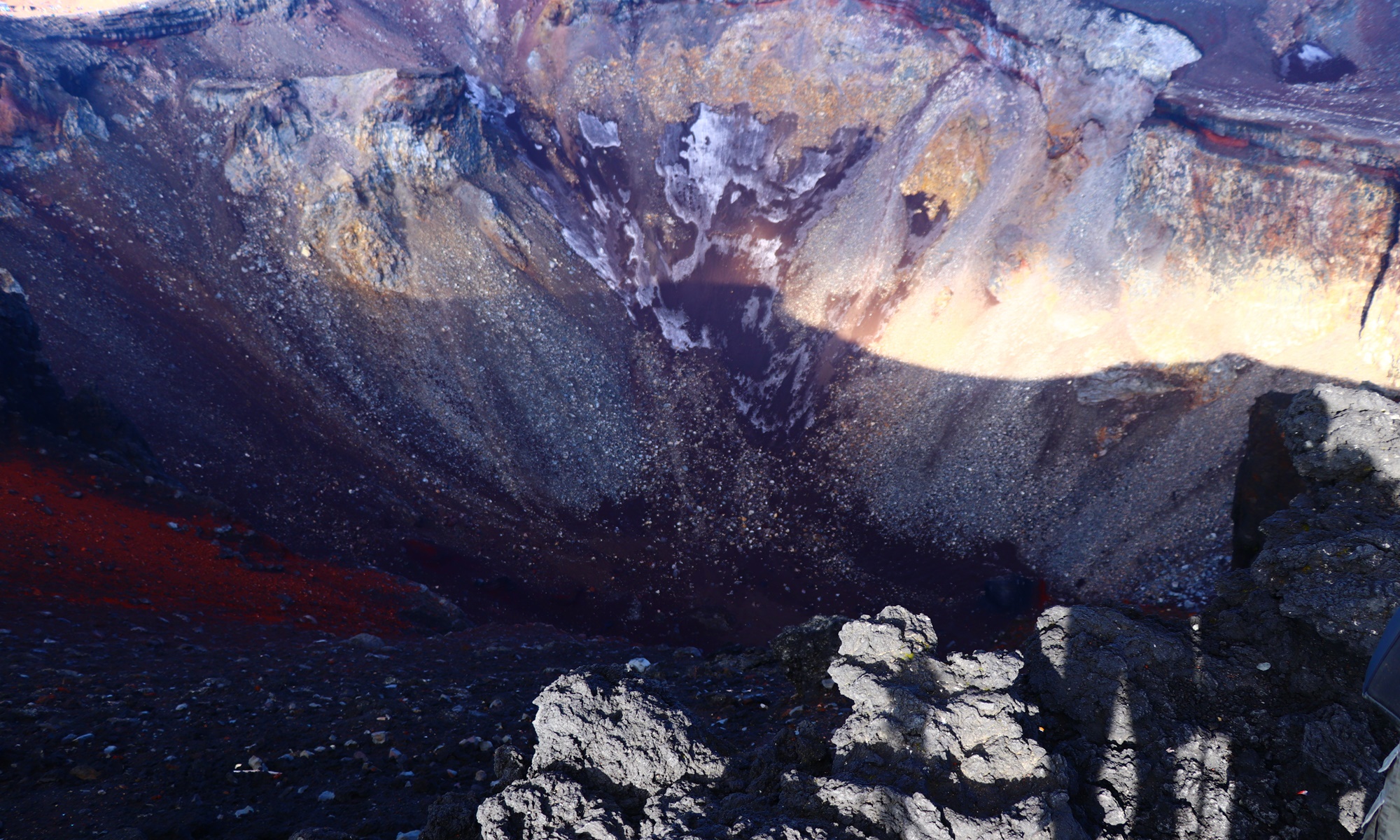

そして火口を覗く。迫力がありました。恐ろしや。

雲海も濃くなってきたので一面雲海の写真もとりあえず撮っとく。

赤い土と青い空のコントラストが綺麗な一枚。理科好きの友人Eによると土が赤いのは鉄が酸化したからだとか。

小屋から3分の1周くらいすると下の写真のようなスポットに到着。奥の鳥居の先は御殿場ルートのようです。ここはスルーして先に進みました。

その先には浅間大社が。写真ではわかりづらいですが、鳥居の右にある受付みたいなところで郵便を出せるみたいですね。富士山山頂から送られてくる郵便物、いいお土産になりそうですよね。

宿泊した山小屋のちょうど反対側でしょうか、富士山の本当の山頂、剣ヶ峰の下に至りました。ここの坂が富士登山の中では一番の急登だったのではないでしょうか。

最後の坂を登り切って見えてきたのは行列。息が上がってしまって呼吸を整えながら最後尾へ。

20分くらい?列に並んでようやく山頂。標高日本一を誇る富士山山頂、3,776mです。きのこばっかりですね。これがまた残念なことに逆光でした。せっかくの山頂なのに無念。後ろの行列もあるので後ろの方に写真を撮ってもらいました。(直前の人がシャッターを押すような暗黙の了解感を感じました。)

これから残り半分くらいのお鉢巡り。頭痛はもう治ったのかな?元気な人たち。いつも嫁キノコと二人で登っているので賑やかなのは私たちにとっては新鮮でうれしいものです。

火口を覗き込む4人。見る場所によって火口の見え方も変わってくるので、それもひとつのお楽しみポイントでした。と書きながら火口ではなくきのこ4人を載せてしまい面目ない限りです。(笑) 火口と反対側にはアルプスの山々も見えました。標高日本2位の北岳がどれかは私たちにはわかりませんでしたが、アルプスの山々が下に見えるのも富士山ならではですね。

お鉢巡りも終えてこれから下山です。お鉢巡りも参考タイムが1時間半くらいらしいですが、私たちは2時間15分くらい。休み休み進んでいたこともありますが、剣ヶ峰の待ち時間もあるので、時間を気にされる方は少し考慮したほうが良いと思います。

さて、下山ルートは終始砂地の下り坂を駆け下りていく感じです。体力は消耗しませんでしたが、とにかく砂埃が舞います。

特にね、下の写真の友人Eみたいな人が横を通ると砂埃が舞います。友人Eとは小学校時代からの付き合いであり、彼は当時から体力があって元気溌剌なタイプでしたが、下山ルートでは元気が爆発していました。

この写真とかも、歩いている人のフォームではないですね。(笑) 某ゲームのサ〇テンダーを彷彿とさせます。

友人Eのスピードは周囲をも巻き込み、みんなのペースが上がっていき、所々で走ったりします。嫁キノコもダッシュこそしないもののそこそこのペースで後ろからついてきます。(笑) 序盤は前方の人たちをどんどん追い抜いていきました。

いろいろと省略しますが、なが~い砂走を颯爽と駆け下りていると友人Eと友人Jが次第におふざけモードになります。友人Jは修行僧みたいなポーズ。「金剛棒」が正式名称なのでしょうか?棒がとても似合う友人J。

次第に砂払い5合に到着。ここの次のポイントはもう登山口のため最後の休憩。炭酸ジュースを買いました。

そして砂払い5合を発って50分ほどで登山口に到着しました。下山開始から3時間15分。休憩も含めてこの時間なので、やはり帰路は短いようです。

ということでバスの時間までここでアイスを食べたり、友人Sと私は帰りのTシャツを忘れた(温泉後にはくパンツも忘れた)ので富士山Tシャツを買い、それがカッコ悪いだのどうだの言われいるうちにバスが来て駐車場まで戻りました。

その後は「富嶽温泉 花の湯」という温泉に行き、浴びまくった砂埃を洗い流し、遅めの昼食を食べて、ノーパンの人はノーパンのまま解散となりました。

以上、初めての富士登山でした。

これから初めて富士山に登る方はゲーター(靴に石とか砂が入らないようにするやつ)を持っていくことをお勧めします。あとは砂埃対策で手ぬぐいみたいなのでマスクしている人もいましたね。

正直なところ今まで富士山にあまり興味を持てなかった私たち夫婦ですが、一度登ってみるとやはりいい経験だったなあと思います。そして体力的には丹沢山に登れれば富士山も登れると考えても差し支えないのではないかと個人的には思いました。

あとは富士山以外の山小屋がどんなものなのか興味をもつきっかけとなった反面、テント泊ってやっぱりいいなとも感じました。そして登山しない人と登山の話をする際に、「富士山に登った」という話をすると、他の山と比較すると聞き手の反応にも違いがある気がします。(笑) なので話題作りにも良いかもしれません!

長くなりましたが、以上です。次の目標は槍ヶ岳!